Muchas son las

opiniones que declaran a San Isidoro de León, colegiata y panteón real de los

reyes de León, un lugar privilegiado para la Historia del Arte. Se ha hablado

de ella bajo los epítetos de “cuna del Románico hispano” o “Capilla Sixtina de

la decoración mural del siglo XII”. Del mismo modo, de su taller de eboraria y

orfebrería surgieron piezas capitales que todavía pueden admirarse en su Tesoro

y su biblioteca custodia incunables, códices miniados y libros raros de un

valor incalculable.

|

Los vestigios de su fundación nos remiten

al templo romano dedicado a divinidades acuíferas curativas que ocupara

primitivamente su solar; más tarde, alrededor de 966, Sancho, el Craso, manda

construir un monasterio anexo al de San Juan Bautista, edificado en tiempos de

Ordoño II. Dicho edificio sería el lugar de descanso y veneración de los restos

de san Pelayo, niño mártir cordobés. Poco después, en 990, las últimas campañas

estivales andalusíes de Almanzor arrasaron las iglesias de San Juan Bautista y

San Pelayo y las correspondientes reliquias se trasladaron a Oviedo.

Será Alfonso V quien mande reconstruir el

templo (999-1027) a base de materiales pobres como ladrillo y barro e

incorporando un pórtico, o nártex, a los pies para acoger los restos de sus

antepasados. Esta función de necrópolis real se ve aumentada y reafirmada tras

la unión de las coronas leonesa y castellana cuando Fernando I escoge esta

opción frente a las de Oña, que había sido panteón navarro de Sancho, el Mayor,

padre de su esposa Doña Sancha y a Arlanza, necrópolis real castellana desde Fernán

González. La elección pudo deberse a que León se había convertido para entonces

en el centro político de la corona. Una vez escogido el templo, Fernando I lo

restaura de nuevo rehaciéndolo en piedra, obra que terminará su esposa Doña

Sancha. En 1063 logra del taifa sevillano Almotamid las reliquias de san

Isidoro de Sevilla, gran teólogo de la España visigoda y autor de las Etimologías

u Orígenes, que recoge las diversas ramas del saber antiguo. Procedentes

de Ávila también llegan las reliquias de San Vicente. Con este traslado de

reliquias el templo cambia su advocación por la actual y se consagra el 21 de

diciembre del antedicho año 1063.

A finales del siglo XI Doña Urraca, la

Zamorana, hija de Fernando I y de Doña Sancha, y Alfonso VI son los autores de

otra campaña de edificación y construyen la iglesia nueva decorada por el

maestro Esteban y rematada por el arquitecto Pedro Deustamben. Entonces se

amplían los costados oriental y meridional, doblando sus dimensiones; se

reconstruye la parte superior de la iglesia, abriendo una serie de ventanales

y, sobre ellos, una nueva bóveda de medio cañón. Este proyecto culmina con una

nueva consagración en 1149 en la que se realiza una ceremonia de acción de

gracias al santo por su ayuda en la batalla de Baeza acontecida en 1147.

Poco antes, en 1148, Alfonso VII y su

hermana la infanta Doña Sancha, quien había restaurado la vida monástica en la

Colegiata y ella misma había profesado aquí, entregan el monasterio a los

canónigos regulares de san Agustín. Un poco más tarde, el capítulo fue elevado

al rango de abadía. A principios del siglo XVI, el abad Juan de Usanza sustituyó la capilla mayor románica por una gótica.

Cabe destacar, por último, que en el

Panteón Real reposan, entre otros, veintitrés reyes y reinas, doce infantes y

nueve condes como Alfonso I, Ramiro II, Ramiro III, Alfonso V, Sancho I,

Fernando II, Bermudo I, Doña Sancha y Doña Urraca. Sin embargo, su descanso

eterno se vio interrumpido por la profanación de tumbas que realizó en 1808 el

ejército napoleónico. Así mismo podemos encontrar el sepulcro del arquitecto

Petrus Deustamben en el ángulo suroeste de la iglesia de San Isidoro.

Y es en el espacio de este Panteón Real

donde encontramos uno de los conjuntos pictóricos más destacados de la pintura

románica. De todos es sabido que las pinturas murales románicas cumplían una

doble función: tanto adoctrinar a los fieles, al igual que la escultura, como

suministrar luminosidad a unos interiores oscuros pensados para el recogimiento

y la oración. En el Panteón Real de San Isidoro de León las pinturas murales,

realizadas en una fecha fijada entre 1160 y 1170, vienen a cubrir las seis

bóvedas cuatripartitas de sus dos tramos, los intradoses de los arcos que

soportan dichas bóvedas y los muros orientales y meridionales. Están realizadas

al temple sobre una base de estuco blanco. Se emplearon escasos colores como el

ocre, rojo, amarillo y gris en diversos matices, así como el blanco del fondo y

el negro de los rótulos. Estos tonos, así como los letreros explicativos

realizados en negro, destacan con fuerza sobre el fondo blanco de base. Como

veremos a continuación, la iconografía presente en dichas pinturas abarca temas

tanto del Evangelio como del Apocalipsis.

|

| Vista general del Panteón Real |

Dentro del primer tramo, en la bóveda

central aparece un Pantocrátor (Cristo en majestad bendiciendo y encuadrado en

una mandorla o almendra mística) flanqueado por el Tetramorfos (representación

de los cuatro Evangelistas mediante sus animales simbólicos característicos), en

el que cabe destacar que los cuatro evangelistas se representan con cuerpo

humano y cabeza de animal, lo que sigue los modelos de la miniatura mozárabe.

|

| Composición con los temas de la Útima Cena, Prendimiento, Crucifixión, Pantocrator y Glorificación |

En la bóveda de la derecha encontramos el

tema del Anuncio a los pastores del Nacimiento de Jesús, donde adquiere

primacía el enfoque bucólico. Y en la bóveda izquierda observamos la

Glorificación de Cristo en el Apocalipsis, según la versión de san Juan.

|

Composición con los temas de Visitación, Anuncio a los pastores y Natividad

|

En cuanto al segundo tramo de bóvedas, en

la central se capta la Última Cena; en la bóveda meridional tenemos la

Degollación de los Inocentes y, por último, en la tercera bóveda se nos narra

la Pasión de Cristo a través de los temas del Prendimiento, la Negación de san

Pedro, el Llanto de dicho apóstol, el Lavatorio de Pilatos y el Cirineo con la

cruz.

Por lo que respecta a los muros, en el de la derecha

y dentro del arco ciego se representa un ciclo de la infancia de Jesucristo con

los temas de la Anunciación, la Visitación, la Natividad, la Adoración de los

Magos, la Presentación en el Templo y la Huida a Egipto. Y en el muro izquierdo

contemplamos la Crucifixión junto a dos efigies orantes de personajes reales,

cuya identificación todavía no ha sido resuelta.

|

| Composición con los temas de la Huída a Egipto y Matanza de los Inocentes |

Es en el intradós del arco formero situado

a la derecha de Cristo en la escena del Pantocrátor de la bóveda central donde

se representa un calendario o “mensario”, representación de los doce meses del

año junto con las diversas tareas a desarrollar en cada uno de ellos. Las

escenas están realizadas en medallones de 38 centímetros de

diámetro y se disponen en una tira continua.

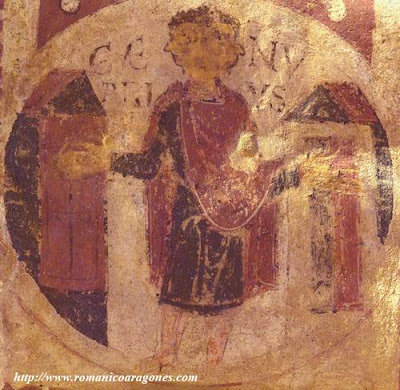

El mes de Enero (GENVARIVS) se dedica al

dios romano bifronte Jano, dios de las puertas, la que cierra un año y la que

abre el otro, con lo que una de sus caras mira al año que ha terminado y otra

cara mira al año que comienza. Sería símbolo de las decisiones que se han de

tomar al comenzar el año y se representa como un personaje de dos caras

escogiendo entre dos casas diferentes a las que acceder.

El mes de Febrero (FEBRVARIVS) se supone

muy frío y se representa como un achacoso anciano que calienta sus manos y pies

cerca de la lumbre.

Marzo (MARCIVS) es el momento indicado

para podar las viñas, acción que realiza el personaje con capa y provisto de un

gran instrumento curvo.

En Mayo (MAGICIS) se presenta se momento idóneo para salir a las campañas guerreras, por lo que contemplamos a un caballero enjaezando su caballo y provisto de escudo.

Junio (IUNIUS) se representa mediante un campesino que siega con una hoz unos tallos blanquecinos.

En Julio (IULI) volvemos a encontrar a un personaje segando con hoz, distinguiendo esta vez que el cereal representado se trata de trigo, ya que sus espigas se presentan con gran detalle.

Agosto (AGVSTVS) es el mes de la trilla.

De igual forma, Septiembre (SETENBER) es el mes tradicional de la vendimia.

En Octubre (OCTOBER) la costumbre dicta que se deben cebar las piaras de cerdo con bellotas que el personaje representado está sacudiendo de las encinas.

En Noviembre (NOVENBER) y cuando el cerdo está ya bien cebado llega el momento de la matanza con la que se abastecían de carne para soportar las inclemencias del duro invierno.

El mes de Diciembre (DECENBER) lo pasará el personaje representado delante de una mesa repleta de viandas y al calor de la lumbre.

Tras este breve paseo por las pinturas murales de San Isidoro de León aún nos queda pendiente maravillarnos con la magnificencia escultórica de sus dos portadas. Muy pronto lo haremos.

Bibliografía

Bango Torviso, I., El arte románico, Madrid, 1999.

Gaya Nuño, J.A., La pintura románica en Castilla,

Madrid, 1954.

Grau Lobo, L. A., La

pintura románica en Castilla y León, Valladolid, 1996.

Gómez-Moreno, M., Catálogo

monumental de la provincia de León, Madrid, 1925 (ed. facsímil, León,

1979).

___, El arte románico español. Esquema de un libro,

Madrid, 1934.

Gudiol Ricart, J. y Gaya Nuño, J.A., Arquitectura y

escultura románicas, vol. V de Ars Hispaniae, Madrid, 1948

Momplet, A., Arquitectura de las Peregrinaciones,

Madrid, 1984.

Olaguer-Feliú, F., El

arte románico español, Madrid, 2003.

___, F., La

pintura románica, Barcelona, 1989.

Pérez-Llamazares, J.M., Iconografía de la

Real Colegiata de San Isidoro de León, León, 1923.

Pita Andrade, J.M., El arte de la Edad Media , en Castilla

la Vieja y León,

Madrid y Barcelona, 1975.

Sureda Pons, J., La

Pintura románica en

España, Madrid, 1985

Viñayo, A., La Colegiata de San Isidoro de León, León, 1971.

___, Pintura

románica. Panteón Real de San Isidoro de León, León, 1971.

___, San

Isidoro de León, Panteón de Reyes, León, 1995.

Yarza, J., Arte

y arquitectura en España, 500-1250, Madrid, 1984.

Fuente de las imágenes: http://www.arquivoltas.com/12-leon/01-SanIsidoro09.htm

No hay comentarios:

Publicar un comentario